Una ricostruzione sulla genesi e la sistemazione dell’archivio di Firenze, dal periodo granducale all’Unità, dalle prime raccolte al nucleo finale. Non serva peripezie.

Il Tazebao – L’archivio è un bene culturale generato da una conservazione progressiva di documenti con finalità personale o istituzionale, originari da un soggetto produttore che non parta con l’intenzione di creare tale archivio. L’archivio è un insieme organico, stratificato, con materiali selezionati, a tema unico e non divisibile senza perderne la natura stessa. In questa sede mi limiterò a fornire un breve excursus sulla storia della selezione e sistemazione archivistica fiorentina, dall’Età dei Lumi alla Capitale (ieri sono ricorsi i 160 anni).

Concentrazioni di carte con funzione esaurita si erano verificate anche in passato, ma la creazione di appositi luoghi-istituti, in cui raccogliere masse documentarie ritenute di limitata utilità rispetto al presente, si registrò nell’Italia settecentesca. Gli archivi fino a quel momento erano considerati solo come memoria-documentazione a disposizione di chi li aveva prodotti e usati.

Sempre in questo periodo si cominciò a considerare separati il luogo di produzione dal luogo di conservazione. Le carte non erano più solo memoria, ma anche fonte storica per chi era estraneo al processo produttivo.

L’Età dei Lumi e il periodo lorenese

Gli interventi conservativi compiuti lungo il 1700 miravano a fare degli archivi strumenti a disposizione del potere. Non tutti i documenti, anzi molti, furono considerati di poco valore al momento, quasi inutili. Una volta separati dagli altri testi oggetto di interventi conservativi soddisfacenti, questi potevano essere bollati come non meritevoli di dignità perpetua e così distrutti.

Pietro Leopoldo, secondo Granduca lorenese, approvò un intervento distruttivo nel 1778, di cui c’è rimasta una Nota dei libri, filze, e fogli spurgati, da cui possiamo conoscere le opinioni riguardo la cernita negli ambienti burocratici. C’era chi si dichiarava favorevole, purché il processo fosse diretto da intellettuali e finché non si vendesse il buono e restasse il cattivo. Chi, invece, era contrario esprimeva la sua premura universale nel custodire qualsiasi documento anche di apparente inutilità, non potendo sapere se tali fonti potessero rivelarsi utili in futuro per lo studio da parte degli edotti.

Contemporaneamente a Firenze venne istituito l’Archivio Diplomatico, in cui si cominciò a raccogliere antichi documenti scritti su cartapecora, appartenenti a magistrature centrali e periferiche, conventi, comuni e opere pie del Granducato, poiché «importanti lumi […] possono apportare […] non solo ai pubblici e privati di diritti ma anche all’erudizione ed all’istoria».

Il Diplomatico si può considerare il primo luogo-istituto in cui venne concentrata a uso culturale la documentazione antica.

L’archivista senese Cesare Scali venne incaricato dal granduca di riordinare le carte delle magistrature cittadine. Egli sviluppò l’idea di distruggere tutti i libri di entrata e uscita delle Biccherne, ritenute oggi una documentazione di eccezionale valore storico e artistico. Infine, ci ripensò, poiché ne era già stato fatto uso in passato per gli alberi genealogici delle famiglie importanti della città e per provarne la nobiltà a favore del mantenimento dei titoli e della rendita, dall’anno 736 al 1250. Le tavolette dei secoli XIII-XVII sono invece esposte al museo relativo all’Archivio di Stato senese.

Il medesimo archivista non riservò analoga sorte ai carteggi del Concistoro, massimo organo di governo del periodo repubblicano. Furono mandate al macero 200 filze di lettere che non fossero di re, imperatori, pontefici o capitani della Repubblica. La sua opera distruttiva sarebbe stata totalizzante e infausta per noi adesso, se morte non l’avesse colpito, quando era solo a un terzo del “lavoro”.

Il periodo napoleonico

La Rivoluzione francese aveva proclamato il principio della consultazione pubblica delle carte archivistiche, contro la segretezza fino a ora tenuta a norma, mentre Napoleone travolgeva l’Europa (e la Toscana) con le baionette, i cannoni e le novità rivoluzionarie. In seguito alla tempesta bonapartista, svariati archivi centrali, generali, grandi e governativi furono inaugurati negli Stati italiani usciti dal Congresso di Vienna. Il passato conservato su carta, da norma di comportamento, diventava ora oggetto di studio storico e un passato da definire in confini comprensibili per l’uomo contemporaneo.

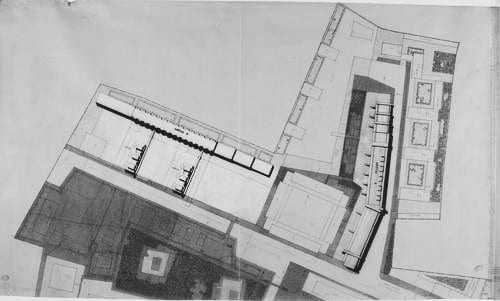

La documentazione concentrata presso il palazzo degli Uffizi costituì il primo nucleo del futuro Archivio fiorentino. Il progetto di sistemazione e concentrazione del materiale archivistico fu ideato e praticato da Francesco Bonaini e da Cesare Guasti, per dare almeno ad alcuni fondi il posto che loro assegnavano per materia e tempo; li si volle mantenere nella fisionomia appropriata, rispettando quanto era derivato dalle diverse materie.

Nel 1822 a Firenze fu istituita una Deputazione per lo spurgo di carte di cui gli archivi della capitale sovrabbondavano. Decine di migliaia di pezzi di carattere finanziario furono ritenuti “inutili per la memoria storica o la curiosità letteraria” e per questo furono distrutti nel 1826; analoga sorte subirono qualche anno dopo migliaia di documenti, dei secoli XVI e XVII, sulle attività economiche dei duchi di Urbino. La vendita fu riservata, invece, nel 1833 a oltre 10.000 volumi dell’Archivio delle dogane.

Verso il Regno d’Italia

Il 20 febbraio del 1852 venne istituita a Firenze una Direzione generale degli archivi di Stato, una commissione con compito di regolare il servizio archivi della capitale, per assicurarne la conservazione, gli studi storici e prevenire ogni “danno” allo Stato e agli individui. La sua direzione fu affidata sempre a Bonaini. La proposta dell’Archivio Centrale di Firenze arrivò a giugno sulla scrivania di Leopoldo II d’Asburgo-Lorena e ivi fu approvata. Il 20 settembre iniziarono i lavori.

La direzione volle progettare un concentramento nella capitale dei documenti lucchesi, pisani e senesi, in una maniera simile a come già in passato i grandi capolavori dell’arte toscana erano stati concentrati negli Uffizi. Ciò non avvenne e agli archivi delle rispettive città fu riconosciuta autonomia sotto il controllo della Soprintendenza degli archivi, con sede presso il futuro Archivio Centrale.

L’Archivio Centrale di Firenze venne aperto al pubblico nel 1855 e l’avvocato Leopoldo Galeotti, esponente di spicco della cultura fiorentina, riconobbe l’alto livello del servizio archivistico toscano nel suo saggio L’Archivio Centrale di Stato nuovamente istituito in Toscana nelle sue relazioni con gli studi storici. Questa considerazione fu ribadita da Francesco Bonaini, fondatore dell’Archivio di Stato di Firenze (nuovo nome del Centrale), come ricordò nel suo articolo su La Gioventù, nel 1862.

Con l’avvicinarsi della proclamazione del Regno d’Italia, Bonaini si apprestò a inviare una relazione, il 25 febbraio 1861, a Marco Tabarrini, Direttore della pubblica istruzione, in cui ricordava le spoliazioni avvenute in passato a danno degli archivi fiorentini per opera di eruditi. Sosteneva che molti dei documenti sottratti erano poi finiti in biblioteche private, ed egli li aveva potuti recuperare; molti altri si trovavano nelle biblioteche pubbliche e domandava che il Governo lo autorizzasse a intraprendere indagini, a fare rapporto e ottenere infine la consegna delle carte giudicate necessarie a completare le serie archivistiche.

Bettino Ricasoli, Governatore generale della Toscana, consentì al Soprintendente degli archivi di potersi accordare con i bibliotecari fiorentini per promuovere il passaggio all’Archivio di tutti i documenti utili a «servire a completare le serie dei parziali archivi che vi son custoditi e, viceversa, di quei codici letterari, che si trovano nell’Archivio predetto, nelle pubbliche Biblioteche».

Gli accordi presi tra il Soprintendente e i bibliotecari sarebbero poi stati inoltrati al Direttore della pubblica istruzione, che avrebbe regolato i modi e le condizioni per effettuare il passaggio. A un mese di distanza, l’intera Toscana divenne parte del nuovo Regno d’Italia, il governo provvisorio della regione annessa al Regno sabaudo con plebiscito cessò d’esistere e con esso l’ordinanza di Bettino Ricasoli, la quale non ebbe mai esecuzione.

Verso una sistemazione finale

Nel 1870, durante il periodo capitolino di Firenze, la Commissione per il riordinamento degli Archivi di Stato affrontò la possibilità di scambi fra archivi e biblioteche. Nominata dai ministri dell’Istruzione e dell’Interno, dinnanzi a questa Cesare Guasti sostenne l’opportunità di intese dirette. Giuseppe Canestrini, bibliotecario della Nazionale di Firenze, si oppose inutilmente contro il nuovo principio di riparazione delle biblioteche nei confronti degli archivi. Nella relazione finale della Commissione si fece strada il desiderio di Guasti che il Governo invitasse bibliotecari e archivisti “a mettersi d’accordo pel vantaggio comune”, con la clausola che gli scambi fossero attuati solo “quando un’evidente lacuna si può riempire, si deve; e così dagli archivi ritireranno le biblioteche que’ manoscritti che vi stanno come a disagio”.

A Cesare Guasti e Luigi Passerini, nuovo direttore della Nazionale di Firenze, si deve l’agognato scambio fra archivi e biblioteche fiorentine, avvenuto nel 1872, quando tornarono all’Archivio di Stato pergamene del Diplomatico, statuti di Firenze, Pisa, Lucca, Prato e di altri Comuni, Capitoli di Firenze, atti giudiziari e carteggi delle Arti, dei priorati, della Repubblica, medicei e lorenesi. La Biblioteca ottenne numerosi codici contenenti cronache, monografie, opere di varia letteratura, scienze naturali, matematiche, astronomiche, di giurisprudenza, archeologia e molto altro.

Alla fine, l’Archivio perse più di quello che ottenne, ma tale è la selezione e sistemazione archivistica.

Bibliografia

Isabella Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 23-28.

Ivi, pp. 65-67.

Ivi, pp. 74-76.

Annantonia Martorano, Gli archivi in biblioteca: mondi paralleli che si incontrano?, Bologna, Università di Bologna, Bibliothecae.it, pp. 325-328.

Sitografia

Archivio di Stato di Firenze, Storia.

Archivio di Stato di Siena, Museo delle Biccherne.